Extrait de musique bretonne n°66, décembre 1986

Le tambour : un instrument breton par C. Morvan

Extrait de musique bretonne n°175, décembre 2006

Complément d'information par C. Morvan

Extrait de musique bretonne n°187, novembre/décembre 2004

"lettre adressée à Monsieur Le Méhauté, trésorier de la fête de Quintin"

La démarche de pleinOuest

Extrait de musique bretonne n°66, décembre 1986

Le Tambour : un instrument breton

Par Christian Morvan

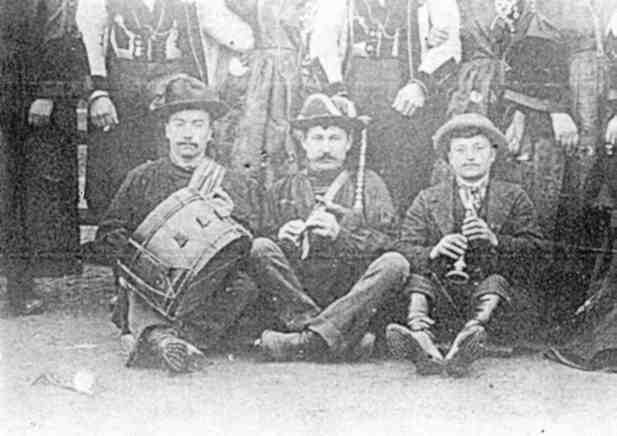

Le tambour est un instrument aujourd'hui oublié dans la musique traditionnelle bretonne ; il y a pourtant joué un rôle important jusque dans les années 1935-1940 dans certaines régions.

Le rôle du tambour reste flou, souvent mal considéré, négligé, ainsi

- «... le tamboulin : souvent nécessaire lorsque certains sonneurs de bombarde n'étaient pas bons donneurs de rythmes désirés pour la danse...». (Bernard de Parades dans la revue du CENAM N°39, 1985).ou encore :

- «... Autrefois, s'ajoutait à ces deux instruments (biniou-bombarde) un troisième, le tambour ; ce tambour ne jouait qu'un rôle accessoire et a disparu...». (Yves Castel dans Méthode de biniou-bombarde, 1980).Il existe de nombreuses preuves de l'existence du tambour en temps qu'instrument traditionnel en Bretagne et ce, depuis la Révolution, voire, même avant.

- «... l'orchestre est un biniou ou bigniou (cornemuse) ; une bombarde, espèce de hautbois un tambourin ; quelquefois on y ajoute une vielle...». (Boucher de Perthes, souvenirs de BasseBretagne, 1831).

- «... les joueurs de biniou et de hautbois y sont soutenus par le troisième musicien que nous avons annoncé comme complétant un orchestre breton : c'est le joueur de tambour, exécutant moins recherché que les deux autres, mais à coup sûr, le plus original des trois. Quoi de plus bizarre en effet qu'un grand gars, au cou duquel est suspendu une espèce de petit tambour d'enfant et qui le fait résonner, en mesure ou non, avec la gravité la plus grotesque ?» (Breiz Izel. A Bouët ; 1844).

Voir aussi Musique Bretonne N°64: P8 et 9)

On pourrait ainsi multiplier les exemples. Pourquoi alors le tambour si décrié, si mauvais, est-il resté à l'honneur dans les noces jusque dans les années 1935-1940 ?

Il accompagne aussi bien les couples biniou-bombarde que les sonneurs de clarinette, que cela soit en pays gallo ou bretonnant.

Quel pouvait être le rôle de ces batteurs ?

Dans les régions de clarinettes, on demandait un tambour dans les grandes occasions. Ainsi dans les noces, il y avait une clarinette ou deux et en plus un tambour suivant l'importance et les moyens des familles. Dans les fêtes villageoises, le tambour accompagnait souvent les sonneurs.

Il en était de même pour le couple biniou-bombarde où le tambour apportait un "plus" ; il y jouissait alors d'un certain prestige.

On peut s'imaginer la "classe" que devait avoir un cortège de noce, précédé de deux sonneurs plus un tambour, entrant dans le village ou se rendant de la mairie à l'église !

Le tambour accompagnait toute la noce, aussi bien les marches le matin, que les danses, assurant un soutien rythmique aux sonneurs.

L'idée de l'emploi des tambours comme palliatif à une quelconque médiocrité des sonneurs ne tient pas. On imagine mal dans ces grandes circonstances que les sonneurs retenus aient été des sonneurs de seconde zone !Quel pouvait être le style de ces batteurs... ?

Le jeu de ces batteurs est sans doute à rapprocher de la technique militaire ou de fanfare. Mais que pouvait donner cette technique sur une marche bretonne ou une gavotte par exemple ? Dominique Jouve, sonneur de clarinette, a joué et enregistré, avec sans doute, l'un de ces derniers batteurs, Emile Le Fur de Saint-Nicolas du Pelem, qui a accompagné de nombreux sonneurs de clarinette lors de fêtes et de noces. Je ne pourrais en analyser le jeu, n'étant pas spécialiste en la matière, mais on m'a dit que son jeu était très proche du jeu de fanfare, avec cependant des particularités, des adaptations. Est-ce un style qui lui est propre, sa façon à lui de jouer ? Ou, existait-il un style spécifique, utilisé par les batteurs bretons ? ...

Il faudrait d'autres enregistrements de batteurs jouant en tout début du siècle, pour pouvoir juger.François Goubain, sonneur de clarinette décédé récemment, m'expliquait qu'au début de sa carrière de sonneur (1920-1925), il aimait se faire accompagner par de bons joueurs de tambour, mais que plus tard, vers 1930-1940, il ne trouvait plus de bons batteurs.

Les derniers batteurs étaient souvent les "batteurs de ville", ou garde champêtre, d'où le doute quant à leur niveau technique, probablement sans réelle formation.L'instrument utilisé

Le tambour a aussi un rôle symbolique important Ainsi jusqu'en 1825 environ, les transmissions des ordres se faisaient exclusivement au moyen des "batteries" des tambours. Le tambourinage a ses codes, c'est un langage employé dans des occasions précises et articulé en des formules rythmiques prédéterminées: le roulement par exemple. Le tambour est employé de différentes façons selon les besoins militaire, civique ou festif.

Tambour et Bagadou

Dès les débuts des bagadou, on trouve le tambour. Leurs premiers tambours étaient d'ailleurs en cuivre et peaux animales tendues, puis les bagadou se sont très vite inspirés de la technique écossaise des pipes bands et en ont pris l'instrument. Le son et la technique actuelle des batteurs, aussi belle soit-elle, n'a absolument rien à voir avec l'ancien jeu des batteurs bretons. Le son actuel est beaucoup plus sec, les peaux sont en synthétique.

A ma connaissance, il existe trois disques avec le trio" biniou-bombarde et tambour ".

Deux de. Jean Baron à la bombarde ; Christian Anneix au biniou et Hervé I'Yver au tambour. Le résultat n'est à mon avis, pas convainquant. Est-ce dû à l'enregistrement ? -le tambour me semble loin- ou alors au jeu même du tambour qui me semble trop proche de celui qu'utilisent les batteurs des bagadou ? Y a-t-il eu recherche sur le tambour ? . . . A noter que l'instrument est monté avec des peaux animales et que les baguettes sont en ébène.

Le troisième, que je n'ai pas écouté, de Pierre-Yves Moign, M. Bozec et R. Lostanlen dont j'ai eu connaissance par le Ar Soner N°160 de 1968, dans un article de Polig Monjarret qui tentait de remettre à l'honneur le trio binioubombarde et tambour.

Beaucoup de recherches sont encore à faire sur cet instrument et même de véritable collectage, car il reste sûrement d'autres batteurs de tambour, qui n'exercent plus leur art mais qui seraient sans doute heureux de voir leur instrument remis à l'honneur, si vous en connaissez, soyez sympa, prévenez moi !Christian Morvan dit "Le Fouineur impénitent"...

Extrait de musique bretonne n°175, décembre 2002 :

Suite au dossier paru dans le n° 173 de MB consacré aux percussions dans la musique bretonne, nous avons reçu un complément d'information de Christian Morvan.

«Après la lecture de l'intéressant dossier consacré aux percussions, nous proposons de présenter ici une rapide recherche des traces de percussions, sans doute incomplète, dans l'abondante production discographique bretonne.

Le tambour accompagne le couple biniou et bombarde depuis au moins la fin du XVIIIè siècle, les dessins d'Olivier Perrin (1761-1832) pour sa Galerie bretonne éditée la première fois en 1808, en sont le plus précieux témoignage.

Il semble par la suite que le tambour disparaisse dans le sud finistère. On notera, par exemple, que le célèbre Matilin an Dall (1789-1859) de Quimperlé ne sonne pas avec un tambour, comme ses compères de Basse-Cornouaille. A la même époque (milieu X!X siècle}, nous possédons de nombreuses attestations de sonneurs accompagnés par un tambour dans le Pays vannetais et dans le sud des Côtes d'Armor. Le tambour reste de mise en Haute-Cornouaille jusqu'à la dernière guerre et plus particulièrement avec l'accompagnement des clarinettes, alors qu'il a disparu dans les autres régions. C'est à la préparation de l'album Sonerien Treujenn-Gaol (1) qu'il faut faire remonter les premières recherches sur cet instrument. J'avais d'ailleurs publié un article sur ce sujet dans Musique Bretonne (2) Avec l'abandon du tambour, les percussions ne disparaissent pas pour autant de la musique bretonne Les accordéonistes (3) utiliseront le "jâze" (grosse caisse actionnée par le pied du joueur). Avec l'évolution, cette grosse caisse devient une batterie complète dans des orchestres mélangeant avec brio danses locales et style musette. Ces orchestres continuent encore aujourd'hui à animer les bals guinguettes du dimanche après-midi, comme les regrettés JoFeRo (4).Avec l'apparition des bagadoù, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la musique de notre région Après quelques tâtonnements à l'époque de la K.A.V. et des premiers bagadoù de l'après-guerre, c'est une technique écossaise qui attire les batteurs de l'époque. Elle s'impose d'ailleurs assez rapidement sans contestation et perdure encore aujourd'hui.

L'évolution est bien différente dans les groupes de festoù-noz. On peut noter la présence de percussiorns dès l'apparition des premiers groupes. Je ne donnerai ici que trois noms parce qu'il est encore possible de les écouter grâce à leurs productions discographiques. Tout d'abord l'ensemble Evit Koroll (5) de Rennes dirigé par Jean L'Helgouach où les diverses percussions ne tiennent qu'une petite place. Notons ensuite Son ha Koroll (6), groupe brestois dirigé par Pierre-Yves Moign, ici la batterie rock complète joue un rôle rythmique important. Pour terminer, je signalerai An Namnediz (7), qui utilise sur cet enregistrement tardif une caisse claire.

Avec le choc Stivell du début des années 70, c'est une nouvelle génération de groupes qui arrive, parmi eux Bleizi Ruz (8), comme le note justement Dominique Molard, mais aussi de nombreux autres groupes qui intègrent les percussions. Notons Avel Nevez (9) qui, avec Dominique Le Bozec, utilise la batterie complète. II est quand même vrai que la batterie et les percussions, ont du mal à intégrer ces jeunes groupes, en comparaison, la guitare basse s'installe rapidement. Les instruments à la mode dans cette période sont plutôt, hormis le couple biniou-bombarde, la guitare et la flûte, on est en pleine période folk.

Aujourd'hui les groupes de fèstoù-noz sans percussions sont presque plus rares que ceux qui en possèdent.En ce qui concerne le tambour et les sonneurs, si quelques essais de reconstitution du trio biniou, bombarde et tambour, ont été réalisés dans les années 50 et 60, il faut attendre les années 1980 pour retrouver les premières traces significatives. Il ne faut pas oublier le trio Jean Baron (bombarde), Christian Anneix (biniou) et Hervé L'Hyver (tambour) (10) qui, en 1981 et 1982, sortent deux albums, qui n'auront pas véritablement d'impact. L'évolution suivante importante sera une reconstitution de l'Orchestre National Breton de Roland Becker au début des années 90 (11) avec d'abord Antonin Voison au tambour. Ce véritable orchestre est une reconstitution haute en couleurs du trio biniou, bombarde et tambour du début du XIXè siècle.

Comme précurseur à cet ONB, il faut citer le couple de treujen-gaol Goulc'hen Malrieu et Olivier Urvoy (12) qui, à la fin des année, 80, avec Henry Naour au tambour, forme un trio de choc, dans les fêtes du Trégor et du pays plinn-fisel.

Aujourd'hui le tambour accompagne plusieurs couples de sonneurs aussi bien en pays Gallo qu'en Basse-Bretagne, comme par exemple les frères Auffray (vielle et clarinette).L'histoire de la musique bretonne n'est qu'une succession d'évolutions, suivi de retours en arrière l'exemple du tambour n'en est qu'un parmi d'autres»

Christian Morvan

- (1) Sonneurs de clarinette en Bretagne, Ar Men-Datsun, 2x30 cm, 1985

- (2) "Le tambour, un instrument breton", n°66,décembre 1986, pp4-6

- (3) Jean-Marie Manceau, K7, La Bouèze

- (4) JoFeRo, Bal à papa en Centre-Bretagne CD 873, Coop Breizh, 1997

- (5) Evit Korol, Danses populaires Bretonnes, vol.1 (450 v 032) et vol 2 (450 v 033) Ducretet-Thomson, 17 cm, 45t 1956

- (6) Son ha koroll, Orchestre Celtique de Bretagne, vol 1 (86030) et vol 2 (86031), Barclay, 25 cm, 33t, 1957 et 1958

- (7) An Nammediz, 45126, Mouez Breiz, 17 cm, 45t, 1966

- (8) Bleizi Ruz, SB 326, 30 cm, 33t, Ar Folk, 1973

- (9) Avel Nevez, La Belle de Josselin, SB 370, 30 cm, 33t, Ar Folk, 1978

- (10) Musique traditionnelle de Bretagne, ARN 33580 et ARN 33692, 30 cm, 33t, Arion, 1981 et 1982.

- (11) En Bretagne Morbihanaise, CD 423, Coop Breizh, 1993 ; Trio ONB, CD 4 titres, CD 448, Coop Breizh, 1998

- (12) Ce trio n'a pas laissé d'enregistrement, on peut retrouver les clarinettes accompagnées de Antonin Volson sur le CD : Pa'avez gwelet Bro-Dreger o tansal ! DAS 140, Datsum, 2001.

Extrait de musique bretonne n°187, novembre/décembre 2004

[lettre adressée à Monsieur Le Méhauté, trésorier de la fête de Quintin]

Le 27 août 1880,

Je viens vous faire nos offres de service pour la fête prochaine de Quintin, comme joueurs de bombarde, biniou et tambour. Nous jouons mes deux camarades et moi pour les fêtes d'Uzel et toutes les fêtes des environs. Si vous avez besoin de nos servives, nous vous serons très reconnaissant de vouloir bien nous le faire savoir. Quand au prix, nous nous contenterons de ce que vous donnez d'ordinaire, nous rapportant à vous là-dessus. Comptez que nous ferons tous nos efforts pour vous satisfaire, ce à quoi nous sommes certains d'arriver. Réponse je vous prie au plus vite afin que nous ne nous engagions pas pour les jours que vous nous fixerez.

Je vous présente mes humbles salutations.

Alexandre Chevalier.

sonneur à Uzel près l'Oust, Côtes-du-Nord